雑記帳

来る10月30日(金)・31日(土)、東京大学柏キャンパスの一般公開が行われます。

空間情報科学に興味をお持ちの方、どうぞお誘い合わせの上ご来場ください。

CSISでの企画等はこちらをご参照ください。

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/news/opencampus2009.html

一般公開に関する柏キャンパス全体のご案内はこちらです。

http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/opencam2009/index.html

10月3日(土)~4日(日)、京都教育大学(京都市伏見区)で行われた日本地形学連合(JGU)にて、本研究室関係で下記の発表がありました。

- 土志田正二・小口 高・千木良雅弘・中村 剛:

レーザー測量データを用いた微地形判読及び崩壊地形解析

(シンポジウム「航空レーザーを用いた地形計測と地形研究」招待講演) - 小口 高・大澤幸太・土志田正二:

大学のGIS実習で利用可能な地形学教材の開発 - 早川裕弌・松倉公憲:

滝の侵食メカニズムに関する一考察:ノッチの拡大と崩落可能性について - 吉田英嗣:

日本の火山における大規模山体崩壊の発生履歴と地形学的意義 - 八反地 剛・Wasklewicz, T.A.・Wester, T.A.・早川裕弌:

基盤岩石が1次流域の河床形態におよぼす水文地形学的影響―足尾山地試験流域における事例

JGUは春の大会が日本地球惑星科学連合(JPGU)のセッションとして行われているため、単独の会合は年1回、秋のみとなっています。

ナイアガラ滝の後退速度に関する論文がGeomorphologyに掲載、出版されました。

Hayakawa, Y.S. and Matsukura, Y. (2009): Factors influencing the recession rate of Niagara Falls since the 19th century. Geomorphology, 110, 212–216. doi:10.1016/j.geomorph.2009.04.011

ナイアガラの滝は世界でもっとも有名な滝のひとつで、おそらく日本の皆さんもよくご存じかと思います。

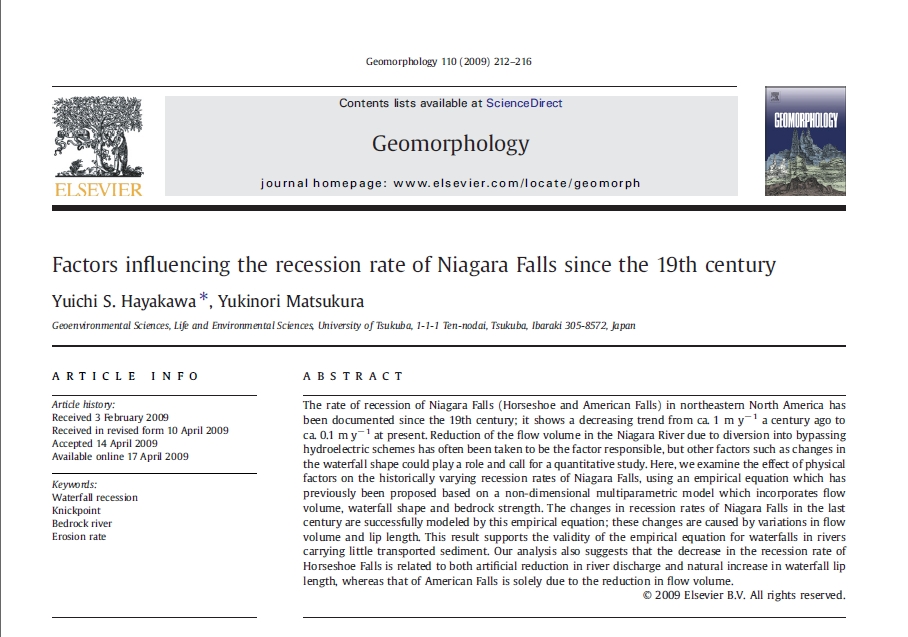

北米大陸北東部にある五大湖のうち、東側のエリー湖とオンタリオ湖との間を南北に流れるナイアガラ川。

そのほぼ中間地点に、この滝はあります。

川がちょうどアメリカとカナダの国境となっていて、ナイアガラ滝の周りは観光地としてとても栄えています。

論文に載せた滝の写真は、カナダ側のスカイロンタワーという展望台から撮影したものです。

調査に行ったのが3月、まだ雪のちらつくオフシーズンだったので、いろんな観光アトラクションはお休み中でしたが、その分じっくりと調査することができました。

この滝は、かつて年間1メートル以上ものペースで削られ、上流のエリー湖に向かってどんどん後退していることが知られています。

古くから絵や写真、または測量図など、さまざまな資料が残されているのです。

しかし、19世紀以降、その速度は徐々に遅くなり、今では年間数センチ程度しか削られていません。

なぜ、滝は削られなくなってしまったのでしょうか?

ナイアガラ滝の高さは50mほどあります。

実は、この落差を利用して、水力発電が盛んに行われているのです。

滝の上流側の川から水を大量に引き込んで、滝の下流側にできた崖からその水を落として電力をつくる。

ダムなんか建設しなくても、もともと崖があるので、こうした発電はとても効率的です。

しかし、この取水が原因で、滝を流れる水が激減してしまいました。

滝は大事な観光資源ですから、今では、アメリカ・カナダ両国間の協定で、滝に流す水の最低限の量が決められています。

とくに、夏場の観光シーズンの日中は、毎秒約2800トン(普通の浴槽の約1万杯分)の水がホースシュー滝(ナイアガラ滝のカナダ側、メインの滝)を落ちるよう指定されています。

しかしこれでも、100年以上前の水力発電が始まる前に比べると、水量は半分以下に減ってしまっているのです。

水が減れば、当然、基盤の岩を侵食する力も落ち、滝が後退する速度は遅くなります。

滝を流れる水が人為的に減らされてしまった。だから滝の後退も遅くなった。

これが、従来の定説でした。

あたりまえのように聞こえますが、実は、これに加えて、ナイアガラ滝の後退速度を遅くするもう一つの要因があったのです。

それを定量的に明らかにしたというのが、この論文の主旨になります。

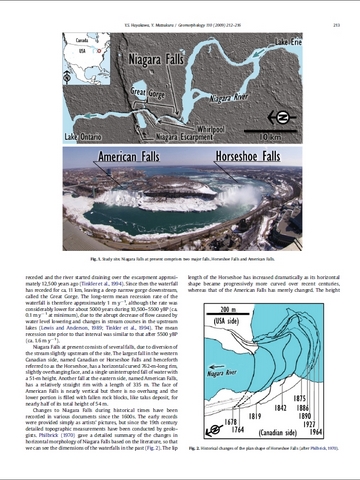

ナイアガラ滝が後退するにしたがって、滝はそのカタチを変化させてきました。

「ホースシュー滝」というその名がそれをあらわしています。

「馬蹄形」、つまり幅広く湾曲した形。

昔のナイアガラ滝はもっと平面形が直線的で、時間を追うごとにだんだんと今の形に近づいてきました。

すると、だんだん滝の落ち口(滝の肩、と言います)の長さが増し、たとえ同じ川の水量であっても、川の深さは徐々に浅くなっていきます。

水が浅くなると、今度はその河床にかかる負荷(水の重さ)が減り、結果として滝の侵食する力が減っていくのです。

これが、ナイアガラ滝の後退速度が遅くなった、もうひとつの原因。

人為的なものではなく、あくまで自然の変化です。

こうした二つの要因―人為的なものと、自然的なもの―を、あるモデルを使って定量的に、現場で取った岩石物性のデータや、記録にある水量や平面形状の変化のデータから分析したところ、ここ100年ちょっとの間、双方の要因が同時に影響していたことが判明しました。

実際、水量そのものが劇的に減っているので、この影響はやはり大きく、滝が湾曲することによる侵食力の低下は、副次的な原因となります。

しかし後者を無視することはできず、逆に、水の減少だけでは現在のナイアガラ滝がこれだけ侵食が遅くなったことを説明できなくなってしまいます。

従来の定説は、間違ってはいませんでしたが、やはり説明としては不充分だったということになるでしょう。

とりあえず、今現在の水量と滝の形では、ほんのちょっとずつしか滝は削れていきません。

将来、いつかは上流のエリー湖まで侵食が進んで滝もなくなってしまうのでしょうけど、それにはずいぶんと長い時間がかかるようです。

今後数百年は、ほとんど今のままの形で滝の観光ツアーを楽しむことはできそうですね。

それに、いくら水量が減ったといっても、夏場に立ち上る水煙は何10km離れた場所からも眺めることができます。

やはり、ヒト一人のスケールからすれば、壮大であることに変わりはありません。

アメリカ・カナダ旅行の際には、ぜひ立ち寄って、その壮絶さを肌で感じてみてほしいスポットです。

Follow

Follow