雑記帳

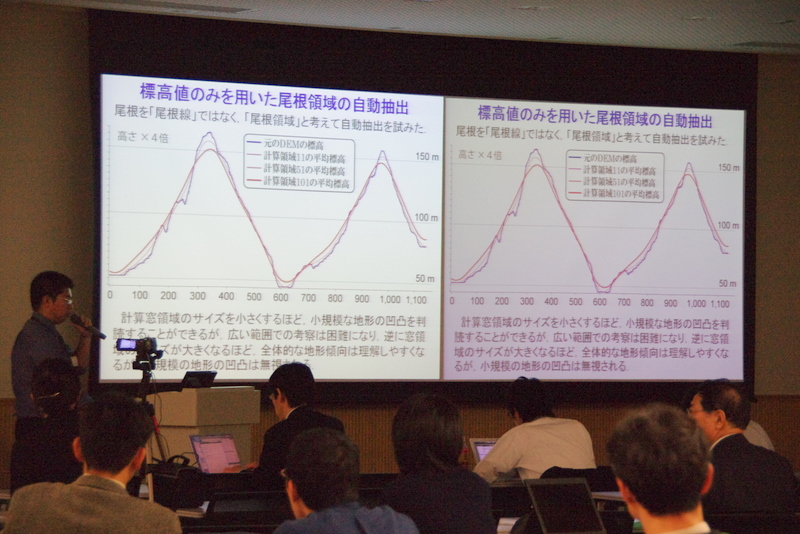

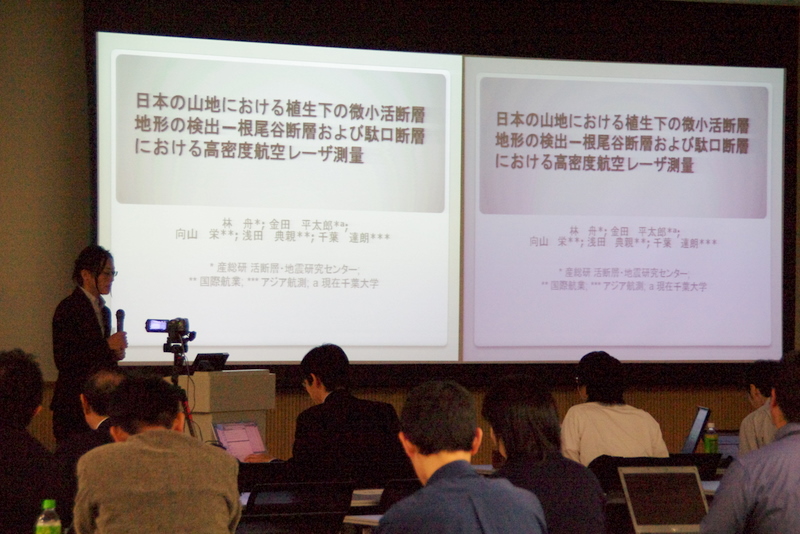

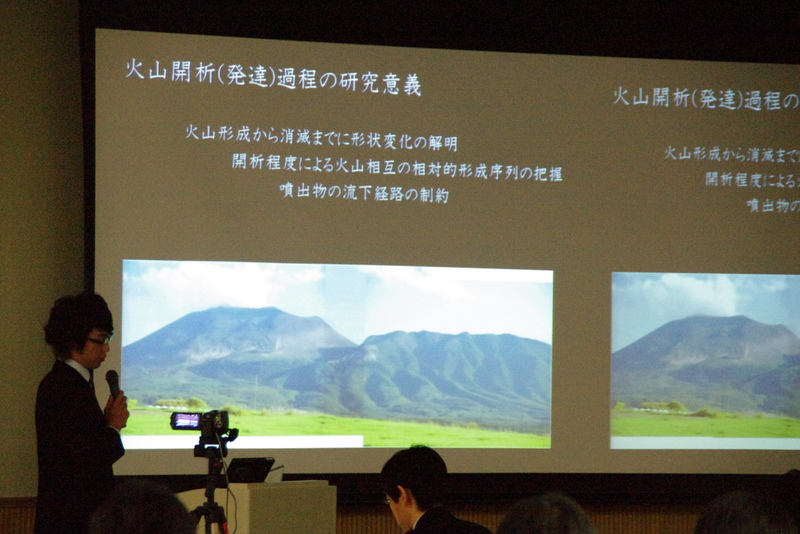

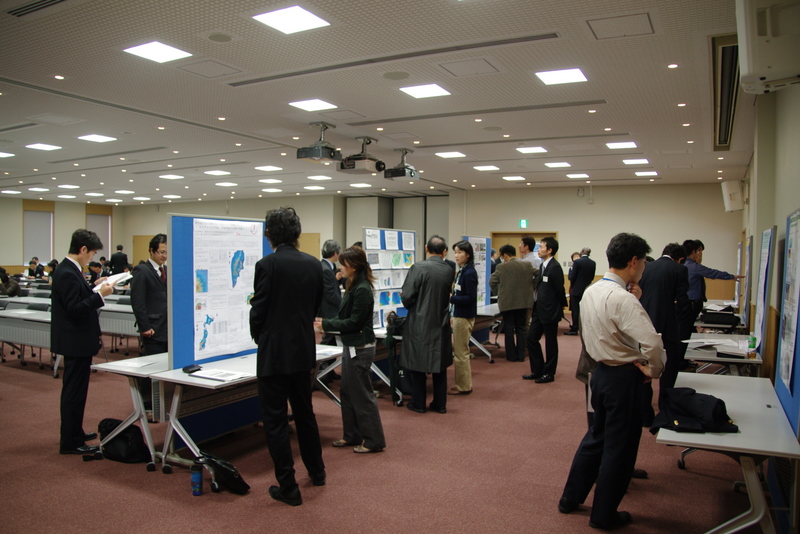

本日はCSIS DAYS 2009の初日でした。

全国からCSISとの共同研究に関わる大勢の研究者が集います。

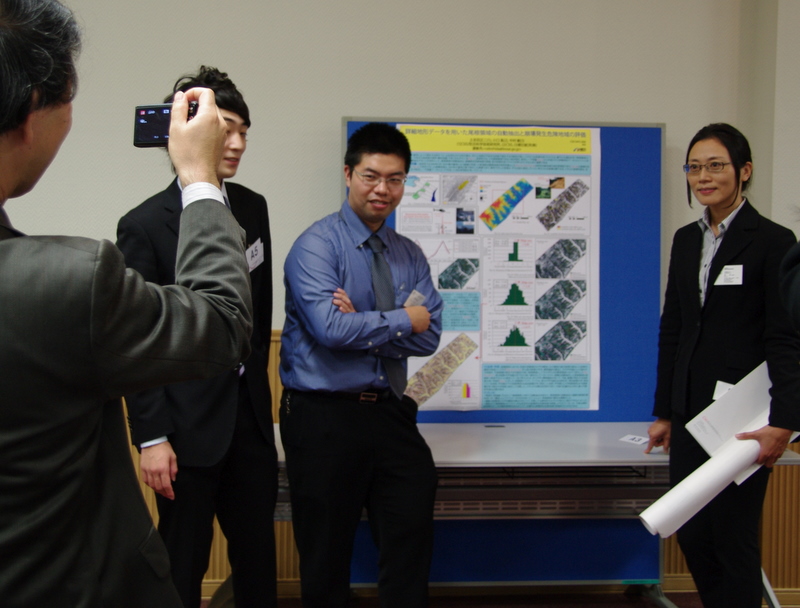

本研究室関係からは、土志田さん、林さん、大澤さんの発表がありました。

CSIS DAYSでは5分間の口頭発表と50分間のポスター発表を組み合わせた形式をとっています。

ユニークなやり方ですが、さまざまな分野からの発表が集うCSIS DAYSならではの特徴が生かされた発表形式です。

>オリジナルはこちら

本日すべての発表が終了した後には、懇親会で交流を深めます。

明日は2日目です。

午前の部と午後の部とがあり、昼間にはランチミーティングという公開ディスカッションが行われます。

韓国での名節(旧正月、旧盆など)での贈り物としてよく選ばれるのが、このハングァという伝統菓子。

もち米に水あめなどで味付けをして、油で揚げた。

しかもこれはみかん風味。甘く、口の中に広がるほのかな香りが楽しめる。

ただ、水分を存分に吸収するので、お茶と一緒に頂くのがベターのようだ。

ちなみに済州島のミカンは日本から持ち込まれた温州みかんが主らしい。

ということは、これは韓国と日本のコラボレーションか。

小口さんより。

http://blog.goo.ne.jp/geomorgis/e/7553e3b5447e10e4d93232e6ed8bfed5

トルコ共和国カイセリ県における研究活動についての連載記事が、山陽新聞に掲載されました。

「古代都市に挑む~トルコ遺跡調査隊同行記~」というシリーズで、考古学のチームに関する話題ですが、早川の行うレーザー距離計やGPSを用いた地形測量、GIS等を用いたデータの統合・解析についても言及されています。

また、それぞれの記事に連動した動画ニュースも山陽新聞ウェブサイトに掲載されました。以下はそのリンクです。

考古遺跡はむかしの人々の活動の跡であると同時に、いまの人々が集い、活動する場でもあります。

紙面の方では、こうした人間模様を伝えてくれる、とても貴重な記事となっています。

[関連リンク]

3時のおやつといえば、文明堂。

カステラで有名な、文明堂。

こぐまのラインダンスのCM、文明堂。

・・・くま?

ずっと、ねこだと思っていたのは、私だけ??

実は、このCMのさいごの尻尾を振る部分、どうやら当初設定した猫のダンスの名残だそうです。

それで多くの人は猫と勘違いしてしまうみたいですね。

http://www.tokyo-bunmeido.co.jp/museum/cm/index.html

ともあれ、そんなカステラ一番の文明堂から、どらやきが届きました。

なんてチョイス、ドシダさん。

しかも筑波でもない、東京は日本橋の名産です。

皆さんでお話ししながら、おいしくいただきました。

追記:

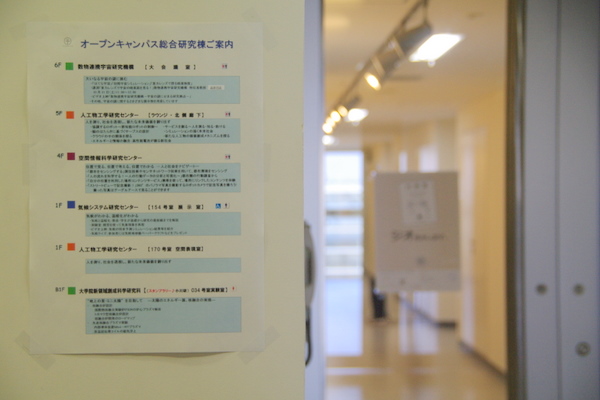

ストリートビューのデモンストレーションの様子がアップデートされています。

こちらもぜひご覧ください。

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/news/opencampus2009.html

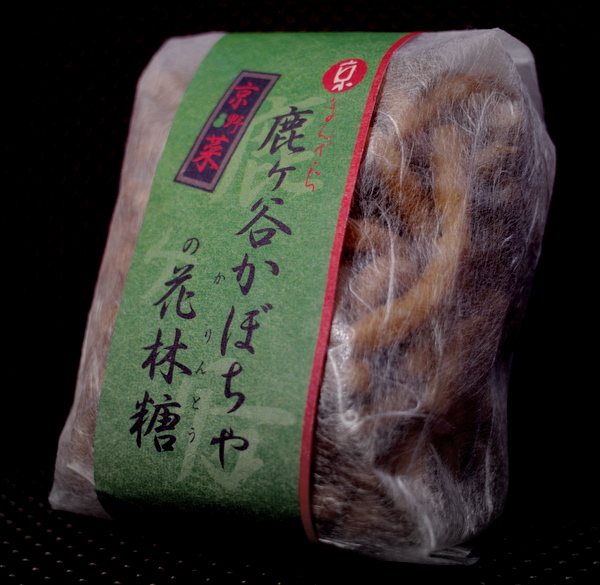

かりんとうの歴史は長い。

古くは遣隋使により大陸から伝わったとされ、その後京都の上級菓子として発達した。

さらに江戸時代、より庶民的な菓子として変貌を遂げ、明治時代に浅草で現在のかりんとうと呼ばれる姿になったという。

参考:東京カリント http://www.tokyokarinto.co.jp/concept.html

そして、京野菜の鹿ヶ谷(ししがたに)かぼちゃとのコラボレーション。

細目に、カリっと揚げたかりんとうは、つまみだしたら止まりません。

またまた遠くから打ち合わせに来てくれた院生さん。ありがとうございました。

Follow

Follow